「黙」(もく)の意味:言葉の虚しさを受け止め、沈黙の豊かさを知ろうという禅語

禅語の言葉は基本的に短いものが多く、時に一字に尽きることがあります。この「黙」もその一つです。たった一言ですが、かえってLess is Moreで含意に溢れる言葉でもあります。それではまずはその由来からみていきましょう。

禅語「黙」の由来となるエピソード

「黙」の一言は、『維摩の一黙』と呼ばれる古いエピソードにその由来をみることができます。維摩(ゆいま)とは人の名前で、お釈迦さまの弟子の一人です。お釈迦さまを筆頭に弟子たちも仕事や家族を捨てて、いわゆる出家した人たちがほとんどでした。しかし、維摩は仕事もして家族もいてという、いわゆる在家の立場になるお弟子さんでした。

在家だから出家者の下に位置するかというとそんなこともなく、お釈迦さまの信頼の厚い高弟でその逸話は「維摩経」というお経になっているほどです。とても面白い話が満載ですので、また改めて紹介したいと思います。

病気の仲間を見舞った場での禅問答

さて、「黙」に関する話ですが、維摩が病気になったときに、お釈迦さまが心配して弟子たちをお見舞いにやります。そうすると、維摩はこの弟子たちに「悟りとは何か」と禅問答をしかけます。弟子たちはそれぞれに答えます。弟子の数は31人もいました。それぞれに自らの悟りについての論説を展開しますが、30人まで答え終わっても維摩の求める回答が出てきません。

文殊菩薩が答えるも・・・

31人目の見舞客として文殊菩薩が登場します。知恵の象徴や学業成就の崇拝の対象である、あの文殊菩薩です。しかし、ここでは文殊菩薩も維摩の足もとにも及ばない存在として扱われます。文殊菩薩の答えは、「悟りの境地は言葉にできない」と無言・無説の境地を説きました。本当に大切なものは語ることができないとの言説を展開したのです。これまでの弟子と違って、一味違うなかなか立派な回答です。

ただ黙る、という正解

しかし、維摩はというと、相変わらず今いちといった様子です。ならばと文殊菩薩は維摩に「悟りとは何か」を切り返して問います。これに対する維摩の反応が『黙』だったのです。黙(もく)といったのではなく、ただ押し黙っていたのです。これをみて文殊菩薩は自分の多弁・多言に気づき、「維摩の一黙、その声雷のごとし」と察したとされています。「雷のような沈黙」

入門編:「黙」の意味

それではこの維摩と文殊菩薩の禅問答を踏まえて、この一言「黙」の意味を考えてみましょう。

①大切なことはどれほどの言葉で持ってしても、語ることができない。30人がかりで語ったところで、真理とは言い尽くせないものである。それほど、甚大で複雑なものなのだ。

②しかし、黙って感じてみれば、、これは実に味わい深い。伝えることは困難だが、自分が感じることはできる。

③静かな空間でただ黙っていても、むしろその方が得るものは大きい。

大挙して押し寄せた友人への対応

①、②がエピソードの大意ではあります。しかし、もう少しエピソードの背景から考えてみましょう。おそらく病気で寝込んでいる維摩のところに30人もの人が押しかけ、随分にぎやかで騒々しい場になったのではないかと思います。これに対して、「うるさい、静かにしろ。ただ君たちが来てくれたことが嬉しいのだから、どうかそう騒ぎ立てないでくれ。私たちの友情を沈黙のうちに、存分に味わおうではないか」といったたしなめをみることができます。

とすると、卑近ではありますが、③とも解釈を引き延ばすことができます。端的にいえば、「うるさい、黙れ。何の修行を積んできてるの?君たち」という説教を、うまく禅問答から回り込んで諭したとも取れます。

上級編:本当の維摩と梵珠菩薩のやり取り

実際には維摩が弟子たちに聞いた質問は、もう少し複雑な内容でした。「いかにして不二法門に入るのか」。これが維摩の問いでした。

比較の世界を離れるにはどうしたらいいか?という問い

少し難しい言葉ですが解説しますと、後ろの法門は悟りの世界のことで、いかにして悟りの世界に入るのかと聞いています。不二の部分は哲学的な問いであり、善と悪、長い・短い、美しい・醜い、賢い・愚か、豊か・貧しいなど私たちの世界は常に相対的な世界に住んでいます。黒があるから白があり、白がないと黒だけでは黒を説明ができません。私がいて、他人がいる。私のモノと他人のモノの区別を私たちはできますし、分別ができることはそれなりの大人条件とみなされたりもします。

しかし、仏教ではこうした区別は本来一切なく、すべて一体である(一如)と考えます。この区別のない世界にいかにして入るのかと維摩は尋ねました。

あらゆる回答が虚しいわけ

先にみたとおり、多くの弟子たちは色々と言葉で説明を試みました。それに対して文殊菩薩はそういう言葉のある世界にあっては相対の世界に留まり続けるのであって、言葉では説明できないと答えました。維摩の回答も先にみたとおり、それでは言葉の世界にまだとどまっているからただ押し黙ってみせたというわけです。

維摩が言いたかったことは何か

この哲学論争と、言葉を捨てて実践してみせるという実践禅の超克は、禅の本質を現すエピソードとして度々用いられます。この哲学的思索を踏まえて、維摩の気持ちを考えてみましょう。

①友人たちの修行の到達度を試した

②せっかく来た友人たちに、「不二」の理解を深める手助けをした

③うるさいから静かにしてくれと頼んだ

話の流れだけをみれば、①となり、維摩はほかの弟子と比してはるかに到達していたというエピソードと読めなくありません。しかし、それでは単なるエピソードで私たちに何かインスピレーションを与える話ではありません。

そうすると②で、他の弟子より一段高い回答を示した文殊菩薩に対する圧巻の維摩の回答をもって、その不二の境地を感じることにこの逸話の意義はあるように感じます。

「黙ろう」というシンプルな理解が本質を捉えている

③はおかしいように感じるかもしれませんが、最も本質的な理解の仕方だと思います。維摩としては「せっかくの見舞いだが、互いに修行をして多言に抑制的なはずだったではないか。不二とするながら、私とあなたも本来一如、一心同体で混然一体としたものだ。とすれば、何を語る必要があるだろう。黙ろう。」と考えたのではないでしょうか。

不二の理解も促しつつ、”どうするべきなのか”を端的に示している点が禅的です。実践的であり、要するに”黙れ”ばいいのです。やはり、大挙として訪れた友人たちがうるさかったのかなとも推察されます 笑

ウィトゲンシュタインの境地とも近しい

このようにみてきますと、西洋哲学者ウィトゲンシュタインが思い出されます。『論理哲学論考』のなかで、有名な最後の一節に「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」と彼は記しています。形而上学の議論では真理を表現できないから筆を置くとしたウィトゲンシュタインの「語り得ぬもの」と維摩の「黙」は近しい概念として理解できます。

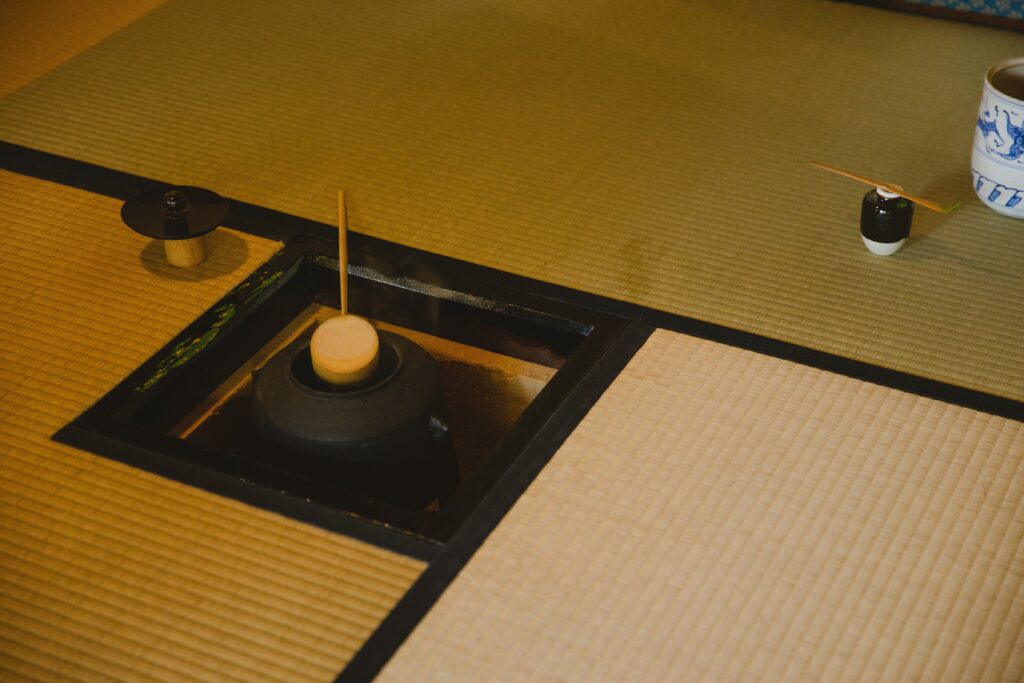

茶掛けの掛け軸、ご銘に用いるならば

入門編においても、上級編においても結局似たような意味合いとして理解することができました。例によって禅語は多義的であり、正解はありません。どう捉えるか、本人の主体性が問われます。実際に茶掛け、ご銘の用途を考えるならばどうでしょうか。例えば、次のような使い方が考えられます。

寡黙で心豊かな人を讃えて、または惜しんで

寡黙、沈黙の豊饒さを示す逸話として維摩の黙を捉え、寡黙な人の豊かな内面を称えてこの禅語を用いることができます。今日いらっしゃるお客さん、今は亡きあの人を偲んで、色々シチュエーションは考えられそうです。

社中など気心知れた仲間内の賑やかな席で

懐かしい間柄や親しい友人同士、維摩のエピソードにちなめば弟子同士の場が想定されます。当然、皆で集まっておしゃべり、大盛り上がりとなるわけですが、ここであえて「黙」。親しい仲間と一席を設けられる喜びに思い出話もうわさ話も不要だとするのが維摩の肚です。はしゃがず、今日この一席の幸せを噛みしめようという掛け軸はいかがでしょうか。茶道の本流ともいえます。道具のあれこれもこの際不要ですね。

見舞いに添えて、快気祝いの席で

維摩のエピソードをそのまま援用するならば、見舞いに「黙」と銘した茶杓を手作りしてただ何も添えずに贈ったらカッコいいと思います。親しい間柄を想いつつ、一切の言葉を超えた関係性のなかで「元気になったらお茶でも飲もうよ」の念を込めた贈り物になります。快気祝いのような場面も、この逸話から引き出されるテーマでありよいかと思います。

季節で用いるならば冬

冬がお奨めです。花が咲き、鳥が鳴く季節や、緑がうっそうと茂る季節よりも、まったく世界が静かになった季節がいいでしょう。冬至はもっとも日の短い、さみしい季節です。しかし、生命がその日を起点に元気になっていく誕生祭の日として祝う風習を持つ地域もあります。まったくの「黙」の持つ豊穣さを冬至に掛けたならば、なかなか知的含意に富んだオシャレな茶席になることでしょう。

まとめ

いかがでしょうか。「黙」を掲げながらついつい多弁になってしまいました。一文字ですが、文脈に富んだ一言、あえてハレの席で用いるには、主客の理解が達していないと成立しなそうですね。最後にサイモン&ガーファンクルのSound of Silenceを貼っておきます。静寂の音という逆説がかっこいいですし、さみしげなメロディも二人の高低差をつけた歌声も詫びさびを感じます。最後、静寂の音をささやく、と逆説を重ねたような歌詞も印象的です。音楽を用いた茶席はいつかやってみたいと思っています。きっと安土桃山時代に音源装置があれば、利休は使っていたと思うんですよね。

究極のサウンドオブサイレンスは、ジョン・ケージの4分33秒ですね。現代芸術の哲学性と、禅の思想が少しつながりましたね。