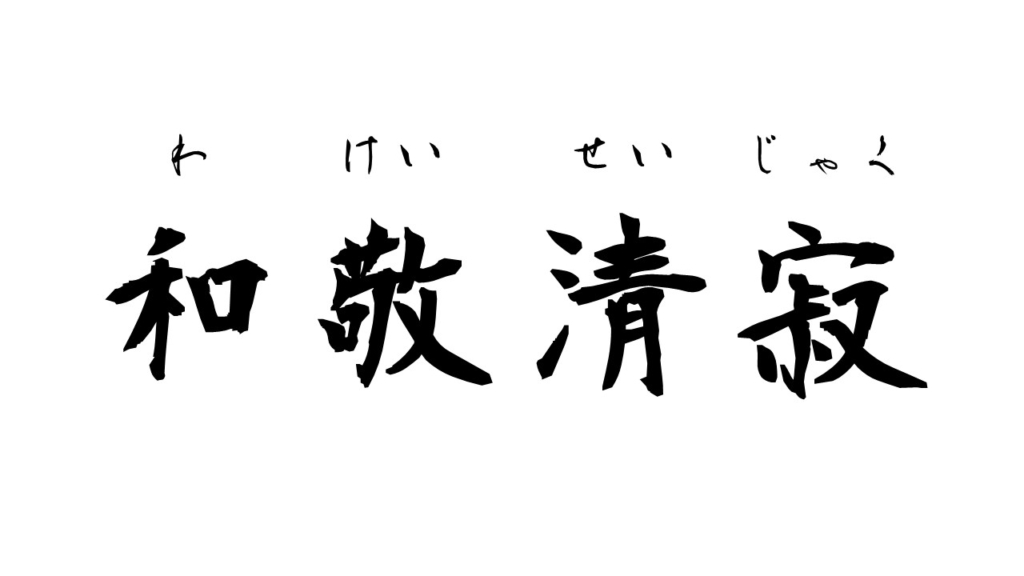

和敬清寂(わけいせいじゃく)の意味

茶道の理想空間を示す禅語

日常生活での実践を目指す茶人の座右の銘に

茶道を学ばれている方は、座右の銘として「和敬清寂(わけいせいじゃく)」を掲げられてはいかがでしょうか。

意味は、「清潔で静かな空間における、和やかだけれど折り目のある関係性」で、茶席の理想を表わす言葉です。

茶道の基本に存在する禅思想が顕著に見てとれる言葉で、日常への応用が可能な便利にして素敵な言葉です。

今回は、和敬清寂の意味について丁寧に確認した後、日常実践を考えてみましょう。

読み方

和敬清寂は「わけいせいじゃく」と読みます。

訓読みすることがありません。

この訓読みできないところが、この後の出典に関わってきます。

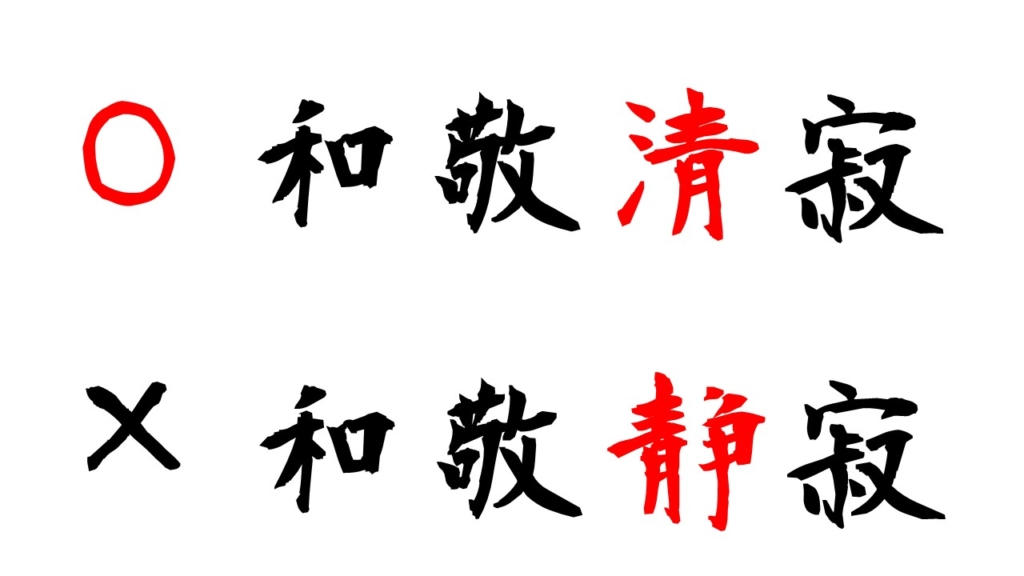

一字違いの誤字

「清」のところを「静」を用いる誤用があります。

二字熟語としては静寂が正しいですが、和敬静寂は一文字ずつ分断して理解する言葉であるため、「静」は誤りです。

出典

和敬清寂は禅書に基づく言葉ではありません。

禅語の多くは中国の禅書か、何らかの古文に基づくものがほとんどですが、和敬清寂にはそうした出自を求めることができません。

日本製の言葉

和敬清寂という四字熟語は、茶道以外で使われることがほとんど使われることがありません。

中国でもこの言葉は使われることはなく、近世の日本において茶道の文脈で成立した言葉と考えられます。

つまり、茶道のための日本で作られた和製漢語と考えられます。

日本で日本人によってつくられた漢語。特に幕末明治以降、西ヨーロッパ由来の概念を表すために翻訳借用語としてつくられたものが有名。自由、関係、国際、時間など)

漢語風に作られた造語ゆえに、かえって訓読みが不可能な言葉になったと考えれます。

千利休が定めた!?

茶道では千家が「四規」(しき)として、この語を扱っています。

千利休(1522~1591年)による言葉との説がありますが、千利休の時代には「和敬清寂」と書かれた文献がまったく発見されておらず、学術的な根拠はない状況です。

茶道と関係の深い臨済宗大徳寺の大心義統(1657-1730)という研究成果があります。

江戸時代から茶道の世界でのみ多用

以上のことから、「和敬静寂」は江戸時代に成立した言葉と考えるのが自然です。

禅の影響を受けつつ確立した茶道の精神をよく表した言葉だったため、茶道の世界でよく受け入れられ、今日に至るまで多用され続けていると考えられます。

一方で、茶道以外ではほとんど使われることのなく、いわゆる常用語にはなっていませんす。

禅語の出典には大きく3つの出典がありますが、「和敬清寂」はいずれのパターンにも属さない珍しい言葉です。

- 禅書に由来するもの

- 詩句から取り出したもの

- 故事成語から取り出したもの

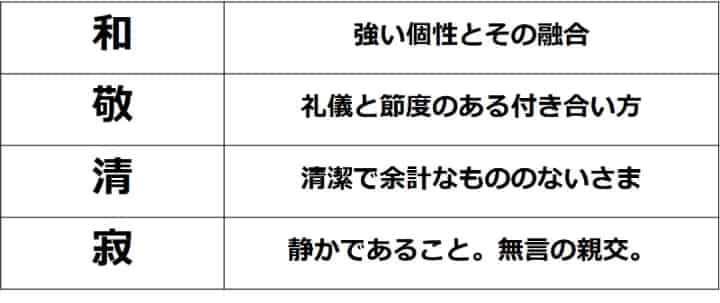

解説:言葉の意味

「和敬清寂」は、いわゆる四字熟語として茶道の世界でのみ用いられています。

大別すると和敬と清寂で切り分けることができますが、和敬と清寂に分けて考えた場合でも、いずれも常用の二字熟語ではありません。

そこで、一字ずつ分解して、和・敬・清・寂で見ていく必要があります。

和・敬・清・寂の大意

和敬:親密さと緊張の両立

和は打ち解け合った和やかな様子で、敬は尊敬の敬であり、互いの社会的立場に照らした折り目のある関係性を示しています。

つまり、少し矛盾するような意味を含んだことが和敬です。

和:個性の融合

これは和やかということで、互いに尊重しあった、いわゆる仲良し状態のことですが、禅ではもう少し踏み込みます。

第一に禅は自己を大切にするので、自分の個性が十分に発揮されていることが前提になります。

個の強さ

つまり、強い自我や個性がそのまま表現されて、それが互いに尊重される状態です。

互いに様子をみてほどほどに付き合うということではなく、互いの真が相まみえるような状態えす。

強い個に力は、禅の基本テーマ

たった一人が世界を変えるという禅語はこちらから。

強い個が融合するのが“和”

和えは日本料理でよく用いられます。

ゴマ和えはゴマがゴマらしく、ほうれん草がほうれん草らしくしていないと、よいゴマ和えになりません。

いずれも独特の強い風味があります。

それぞれがそれぞれらしく。

ゴマがほうれん草にらしくしたり、ほうれん草がゴマに遠慮するようではゴマ和えは美味くありません。

和は強い個性が混然一体となったときの融合です。

柳はみどり、花はくれない。それぞれらしさを大切にする禅語です。

敬:敬うこと、敬けんであること

敬は一転、序列や社会的役割をしっかりと守った状態で、節度ある関係性のことです。

茶室では、主人と客人の関係性のことを指します。

和の和やかに対して、明確に区別するべきという緊張関係を示すのが敬で、前後では「賓主歴然」と表現されます。

先生と生徒、上司と部下など、同じ部分もあるけれど、立場の違いなどをしっかり認識する分別があるべきというのが敬です。

和敬は対立概念

このように「融合すること」と「線引きをすること」の両方を採る考え方は、禅にみられる特徴的な思想です。

差別即平等、平等即差別などと言ったりします。

どちらも重要な考え方ということです。

掛け軸でよく見かける

深淵なる真実は、複雑にして単純一なるものである(如)という考え方に行きつきます。

円相(〇で表された墨蹟)も如も、禅でよく使われますし、茶掛けにも使われることが多いですね。

清寂:清潔であること。「静」寂ではない

せいじゃくは一般的には静寂と書くので、この四字熟語においても和敬静寂と書かれることがあります。

静寂であったならば、ただ「静かなさま」を示しているだけの言葉になってしまいます。

清潔さと静けさ

茶室のさまを示す言葉としては、やはり清潔さを示す「清」を入れた方が、全体として静けさと清潔さの二義になり厚みが出ます。

「清潔にして静か」ということで、理想の茶室のあるべき姿がさらに表現されます。

清:清らかさ

清潔さは茶道の基本であり、最重要テーマです。

清掃を第一とする

岡倉天心の『茶の本』の一節です。

茶人に第一必要な条件の一は掃き、ふき清め、洗うことに関する知識である、

払い清めるには術を要するから。

『茶の本』

この一節がかっこいい!

岡倉天心の、茶人そして文化人としての卓越した視座が現われている一節です。

茶室や茶道具がいかに色あせて見えてもすべての物が全く清潔である。

部屋の最も暗いすみにさえ塵ちり一本も見られない。

もしあるようならばその主人は茶人とはいわれないのである。

『茶の本』

掃除最優先を語った最高にかっこいい言葉です。

掃除は日常生活でできる

清掃は日常実践が容易ですし、大切にしたいキーワードです。

清掃を技術を要するとしている点、この点も岡倉天心が実践的に達していた様子が伺えますね。

自分でやっていないと出てこない言葉だと思います。

キレイさっぱりしましょう

清潔さや磨くことは、禅文化そのものであり、和敬清寂のなかでもこの1文字と言われたならば、「清」が特別かもしれません。

岡倉天心もそうするのではないでしょうか。

禅と清掃・片付けの関係はこちらをご参照ください。

寂:静けさ

茶室の大切な決まり事の1つに静けさがあります。

不要なおしゃべりは控えることとされます。

これも明確に禅の価値観から来ています。

言葉に頼らない

禅では言葉を軽視し、言葉では分かり合えないし、教えることも学ぶこともできないと考えます。

言葉に頼らない茶室での親交を意味する禅語はこちらから:

言葉のない豊かさ

禅も茶道もその伝授においても教科書的なものは重要視されません。

茶室は、言葉のない空間として設計され、運用されます。

言葉のないことの豊かさは、茶道の重要な考え方の一つです。

座右の銘として実践する

それではいよいよ、実践を考えていきます。

まずは、ここまでの考察を要約してみます。

理想の茶室は、すなわち禅の理想世界

和敬清寂は「清潔で静かな空間における、和やかだけれど折り目のある関係性」という茶席の理想を表わす言葉であることを最初に確認しました。

その後で見てきたように、和・敬・清・寂はいずれも禅が大切にする価値観を表わす言葉であり、茶道が禅思想の影響を具現化する行いであることが分かりました。

茶室の外でどう実践していくか

禅が描く理想は抽象的な思考は難しいですが、具体的にやっていこうというのも禅の望むところです。

茶道はまさにその実践、茶室はその具象化された物そのものと言えます。

そういう意味でまず茶室において禅の理想を実現し、その理想を茶室の外で実現していくというのは、正しい禅道といえます。

具体的な日常実践方法

和・敬・清・寂の順にみてきます。まずは「和」からです。

「和」の日常実践

実際に茶席、茶事を主宰してみるのが、一番良い実践方法だと思います。

自宅で全然構いません。友達と楽しい時間を過ごします。

「敬」の日常実践

先生に、師匠に、手紙を書きましょう。

実際に手を動かして紙に書くという作業が、折り目のある関係性を作り、そして何よりあなたの心の背筋を正します。

「清」の日常実践

岡倉天心のように、掃除の徹底をしてみましょう。

捨て活もあなたの日常生活に直接よい影響を与えてくれると思います。

「寂」の日常実践

静けさの実践にあたっては、日常のなかで“音”に注意を払って生活してみるのがよいかもしれません。

座禅はこうした細かな感覚を養ってくれることでしょう。

禅問答に挑戦する

多くの禅語は禅問答に由来しています。

興味のある方は挑戦してみてください。

まとめ

以上、「和敬静寂」の意味を探索してきました。

「和やかだけれど折り目のある人間関係」、「清潔で静かな空間」、ぜひ日常生活で実現していきましょう。

高尚で無理と思考停止せずに、少しずつ楽しみながらやっていくのがよいと思います。

日常生活のなかにある"禅"文化を探す活動をしています。「心に響く禅語」解説やオンライン座禅会を開催しています。

引用・参考文献:

・『一行物』(芳賀幸四郎、淡交社)

・『わび茶の研究』(芳賀幸四郎、淡交社)

・『『南方録』成立背景と利休虚像の誕生』(町田忠三、『茶の湯文化学』9号)

画像の一部:

・「pixabay」

・「photoAC」

おススメの禅語

あなたの日常実践を励ます禅の言葉をご紹介します。

勇気をくれる禅の言葉

始める勇気、続ける勇気。自信を持って頑張れ!という禅の言葉をまとめました。

人気の禅語

禅の世界に興味を持たれた方は、こちらもチェックしてみてください。

もっと短い禅語

禅語は基本的に短いものが多く、しかしながら意味が深いのが特徴です。

突き詰めると、たった一字でも味わい深い意味が生じるのが禅の世界です。

ぜひこちらもチェックしてみてください。

- 「一」:一とは自分自身のこと

- 「風」:目に見えない、とどまらないもの

- 「月」:禅では悟りの喩え

- 「夢」:一切は夢という現実

- 「無」:無を強調するのは禅の特長

- 「道」:道とはすなわち禅の道

- 「雪」:禅は冬の宗教

- 「心」:何はなくとも心が大切と考えるのが禅

- 「坐」:座禅が“禅”の基本。しかし執着はしない。

- 「雲」:消え去る雲に捕らわれるな

- 「山」:静寂にして不動

- 「花」:何も考えずに生き抜く美しさ

- 「茶」:日常生活のメタファー(たとえ)

- 「水」:老荘の影響を受けて水は良きもの。川を意味する。

- 「喝!」:最も短いアドバイスの言葉

- 0字の字

コラム

茶道では和敬清寂が一つ、キーワードになっているが、

一般的な意味合いとしては、和は平和の和、敬は尊敬の敬、

とりわけ、

いわく、和は仲睦まじい、

そしてこの和と敬が相互補完的な意味を持つとするところが芳賀文

すなわち、

つまりは

慎重のなかで朋と交われ、